自閉症與癲癇的潛在關聯

自閉症(ASD)是一種神經發育疾病,其特徵是社交缺陷、重複行為、感覺異常及睡眠障礙等;此外,自閉症和癲癇常同時發生,統計發現大約30%自閉症患者同時患有癲癇,而一般人的這個比例才1%。

以前的自閉症研究,主要集中在大腦外層,也就是負責複雜思考的區域。史丹佛大學這項研究則顯示,自閉症所表現出來的行為和症狀,實際上可能來自更深層、更原始的一個叫做網狀丘腦核的結構,這個區域以前並未被認為和自閉症有關。

網狀丘腦核是一個在丘腦和皮質之間過濾感覺訊息的區域,就像是感官訊息的交通控制系統。在健康的大腦中,這個區域決定聲音、視覺和觸覺等哪些感官訊息需要高級腦區的關注;但在自閉症模型小鼠的大腦中,這些神經元會快速且過度地放電,進而擾亂正常的大腦訊息交流。

/

自閉症腦部神經放電異常,減少神經活躍有助於控制

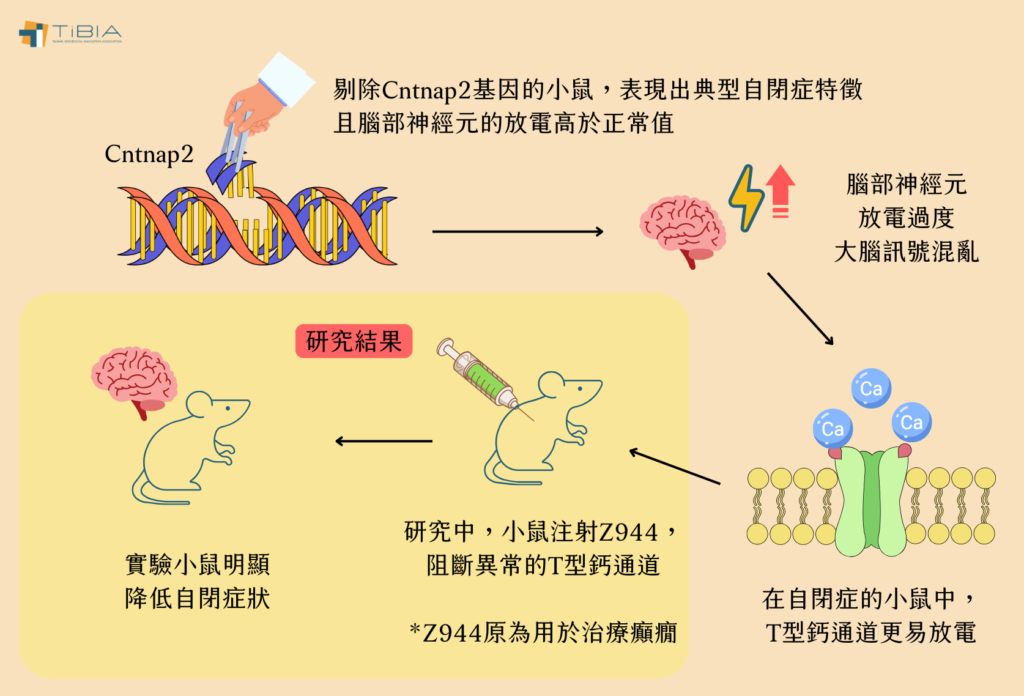

史丹佛大學研究團隊以剔除Cntnap2基因的小鼠模型進行研究,這個基因和人類自閉症密切相關,結果發現這些小鼠表現出典型的自閉症行為特徵,包括避免和其他小鼠接觸、反覆梳理毛髮、過動以及癲癇發作的易感性增加等。腦部檢查顯示,這些小鼠腦部神經元的放電頻率遠高於正常。

科學家將這種過度放電、過度活躍的現象,歸因於T型鈣通道,那是一種由調節神經元通訊方式的蛋白質所組成。在自閉症模型小鼠中,這些T型鈣通道會讓神經元更容易放電,導致腦部訊號紊亂,並表現出自閉症的異常行為。

史丹佛大學研究團隊透過兩種不同的方法,測試如果減少這種神經過度活躍,是否可以恢復正常行為,結果都得到顯著的效果。

/

Z944藥物、DREADD基因工具,明顯改善小鼠自閉症行為

首先,他們為小鼠注射了「Z944」這種阻斷有問題鈣通道的藥物,並發現那些接受治療的小鼠出現明顯的行為改變,包括過動症減少、社交偏好恢復,以及停止過度梳理毛髮的行為等。Z944已在人體上進行治療某些癲癇類型的試驗,未來將有可能加速進入自閉症臨床試驗的進程。

接下來的第二種方法,則是使用了一種稱之為DREADD的先進基因工具,這是一種由藥物活化的特殊受體。研究團隊針對小鼠進行基因改造,好讓它們能夠利用工程蛋白和相對應的藥物來控制特定的神經元。當他們透過這種技術來抑制網狀丘腦核的活動時,類似自閉症的行為再次明顯改善。

最後,研究團隊增加這些腦細胞的活動,發現會導致正常小鼠出現類似自閉症的行為,包括減少社交互動和增加重複動作,證明了相反的結果,讓他們的研究更加令人信服。

/

從小鼠到人體,自閉症新療法的臨床起點

這項研究結果,把網狀丘腦核定位為一個有希望的自閉症治療標靶,研究論文2025年8月20日發表在《Science Advances》(科學進展)期刊,史丹佛大學神經病學和神經科學教授John Huguenard是通訊作者,該校神經病學和神經科學博士後研究員Sung-Soo Jang則是第一作者。

目前自閉症治療以行為介入和藥物治療為主,治療藥物主要是針對焦慮或過動等續發性症狀。針對T型鈣通道的新型治療方式,有望透過矯正潛在的腦功能障礙,而非控制其影響,進而直接解決自閉症的核心行為異常。

展望未來,這項研究將會進入人體臨床試驗階段,由於Z944已在其他疾病的人體臨床試驗中得到驗證,將可加速開發新的自閉症特異性療法。

John Huguenard和研究團隊希望,如果這些結果最後適用於人類,終有一天自閉症患者將可獲得更有效的治療,解決因神經病理學帶來的疾病本身,而不只是控制症狀而已。

/

- 關鍵字:自閉症、網狀丘腦核、T型鈣通道、Z944

Ref. :https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adw4682

/