小鼠觀察:伴侶一同面對壓力的扶持現象

「夫妻本是同林鳥,大難臨頭各自飛。」是一句大家都耳熟能詳的諺語,也是現實的反映,但現在看來可能未必全然如此。

美國維吉尼亞理工大學一項動物實驗發現,老鼠即使在壓力之下,伴侶之間也會互相支持,研究人員推測人類可能也有類似的行為。

維吉尼亞理工大學Fralin生物醫學研究所助理教授Alexei Morozov率領研究團隊,觀察老鼠面對壓力時的反應。當面臨潛在威脅時,獨處的一隻老鼠常常會留在原地,而如果是兩隻老鼠在一起,它們通常會同時僵住,且彼此的靜止時間都一樣。

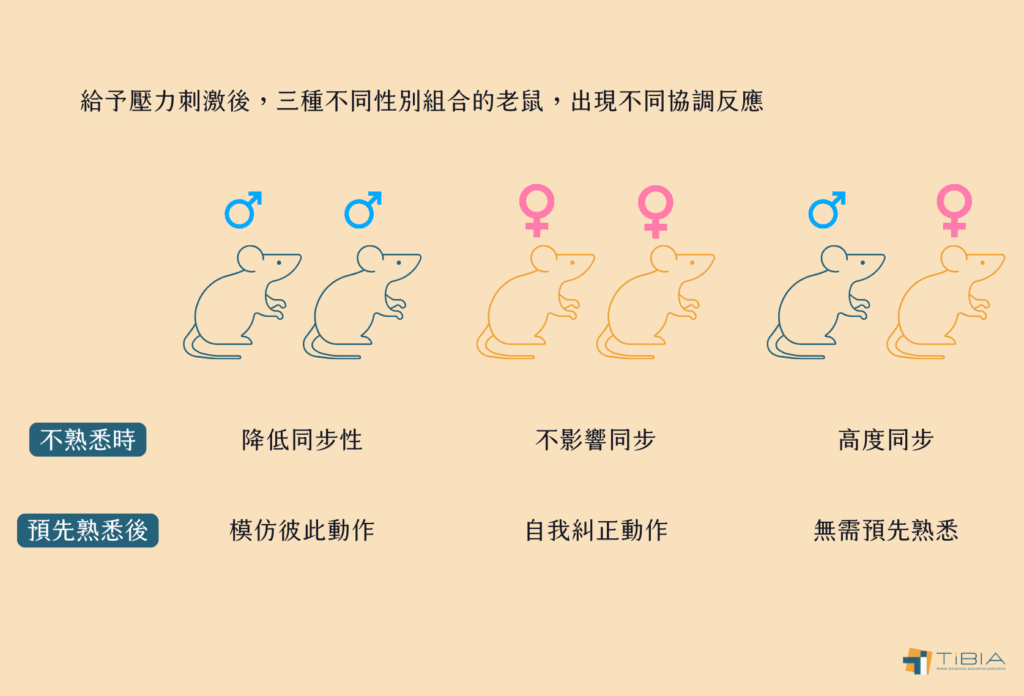

進一步觀察發現,不管是公老鼠或母老鼠,在感到恐懼時,表現出的協調性有所不同,而且當它們受到壓力時,協調性也會改變,不難發現有異性伴侶的老鼠會表現出令人驚訝的適應力。

在這項研究中,老鼠學會了把聲音和輕微但不愉快的刺激連結起來,之後當它們再次聽到那個聲音時,它會就愣住。透過觀察這些老鼠如何一起僵住和移動,研究人員就能夠測量出它們的行為有多接近。

/

面對壓力刺激的反應,與性別相關

他們發現,如果是同樣性別的老鼠,對伴侶的不熟悉會降低公老鼠的同步性,但這對母老鼠沒有影響。相反的,不同性別的老鼠,則會表現出高度的同步性和對壓力和陌生感的獨特適應力,而無需優先的同步策略。

在同性伴侶之間,公老鼠傾向於模仿彼此的動作,當其中一隻僵住或移動時,另一隻也會跟著僵硬或移動。至於母老鼠的行為則有所不同,對伴侶的反應比較敏感,如果它們發起一項行動,而它們的伴侶沒有做出同樣的反應,這些母老鼠通常會停下來,並糾正自己的行為。

Alexei Morozov因而認為,公老鼠會模仿,母老鼠則會自我糾正。而這兩種行為模式,都會讓它們達到同一個目的,也就是同步,但它們是建立在不同類型的社交處理上;也就是說,如果公老鼠和母老鼠在一起,不知為什麼,它們就是會形成一種強大的社群力量來對付壓力。

這篇論文2025年3月18日發表在《Biological Psychiatry Global Open Science》(生物精神醫學全球開放科學)期刊,顯示異性伴侶可能會依賴更靈活或更複雜的協調策略,讓它們不會在情緒壓力下崩潰。

/

動物的壓力反應,有助於人類大腦機制的理解

美國哈佛大學醫學院McLean醫院精神病學教授Vadim Bolshakov表示,這項設計巧妙且精良的研究,突顯了面對壓力時,社會訊號和情緒訊號之間複雜的相互作用,進而提供一種新方法,可以來衡量動物如何同步它們的恐懼反應,同時顯示兩性的因應方式不同。

他認為這個獨一無二的研究結果,有助於我們擬定策略,協助那些在恐懼和壓力調節方面掙扎的人。

這篇論文的通訊作者Alexei Morozov認為,不管情緒背景如何,這些老鼠都會同步因應恐懼的反應,而且它們似乎也不依賴單一的明確策略來做到這一點。

他進一步指出,儘管這項研究是以老鼠為對象進行,卻可能為了解性別和情緒背景是如何來影響包括人類在內的其他物種,提供社會行為的線索。

這篇論文第一作者、維吉尼亞理工大學Fralin生物醫學研究所助理教授Wataru Ito則表示,男女伴侶不會受到壓力的影響,無論熟悉程度如何,都能繼續保持高水準的同步。

他們樂觀認為,這項研究發現可能有助於了解焦慮和創傷後壓力症候群等疾病所涉及的大腦機制,讓我們更了解如何去處理這些問題。

/

- 關鍵字:壓力、恐懼、焦慮、行為模式、創傷後壓力症候群

Ref. :https://www.bpsgos.org/article/S2667-1743(25)00038-2/fulltext

延伸閱讀