2025國鼎生醫論壇-從生醫歷史到未來

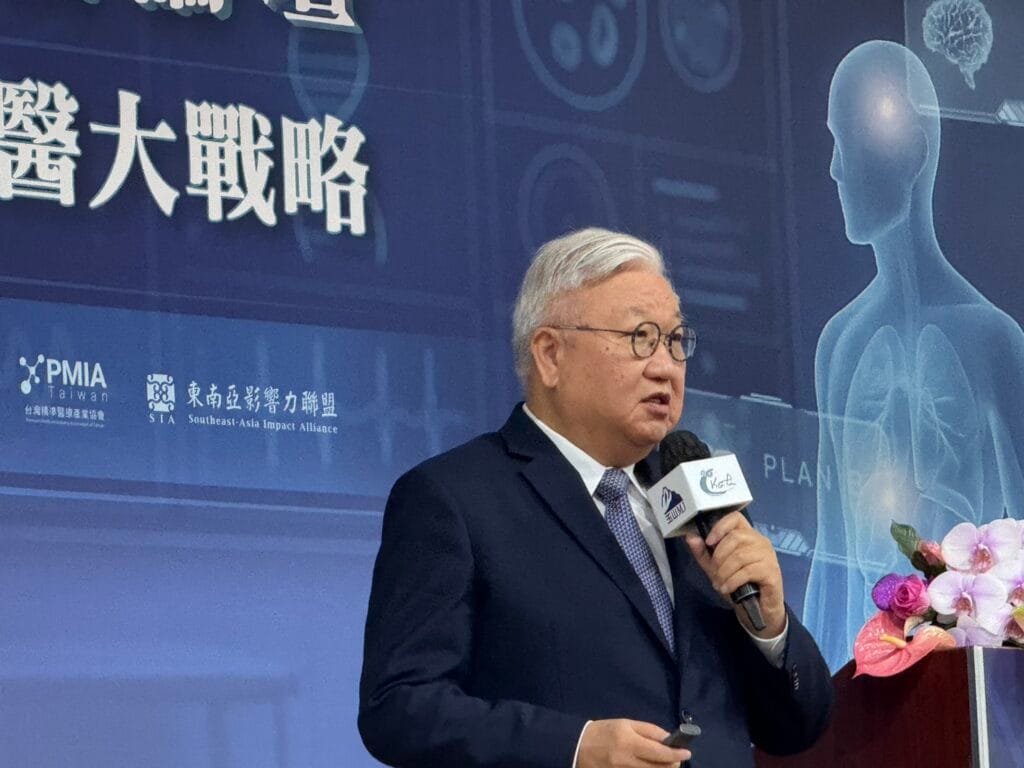

2025國鼎生醫論壇主題為「台灣生醫大戰略」,邀請生醫領域產、官、學各界權威演講與座談。由李國鼎科技發展基金會董事長王伯元、台灣玉山科技協會理事長童子賢開場致辭;另外,也特別邀請中央研究院院士,彭汪嘉康女士錄製演說影片,為論壇揭開序幕。

臺北醫學大學前校長閻雲,提及生醫領域發展初期的舉步維艱歷史。但有如今的蓬勃發展,要回溯自李國鼎先生在時任行政院政務委員時的推動,1982年的「遺傳工程研討會」成為了後來40餘年生醫發展的起點,1982年也成為台灣遺傳工程元年。

中研院院士楊泮池、以及國立臺灣大學副校長張上淳,在論壇中提及肺癌與Covid-19的防治與應變,將過往經驗整理歸納,肺癌流行病學數據的分析,如何發現問題所在。而Covid-19的記憶,隨著生活恢復正軌後逐漸被淡忘,但曾經的防疫成果,更被後來國際間廣為研究,當時台灣的經濟成長,相較於全球眾多國家,反而是逆勢成長、不退反進,有賴於及時的防堵與減災。張上淳回憶當時,對於Covid-19期間的防疫電話有深刻的感悟:「當時一天可以接到超過一萬通電話。」是一段艱辛但深具成效的路途,也讓世界看見台灣的生醫潛力。

臺北榮民總醫院院長陳威明,也分享榮總這幾年的生醫發展,對於癌症治療的硬體與方式的革新,以及關節手術的領航,促成幾項國際合作的開端。陳威明也分享一件趣事:「臺北榮總有一處近年新啟用的病房,正對著一座白煙囪,許多病人忌諱它如同白蠟燭的外型。後來煙囪經過彩繪後,這件病房反而成為熱門選擇。」

台灣生醫自1982年以來,走過超過40年的歲月,逐漸經由各屆總統的帶領,發展成現今具有一定競爭力的台灣國家隊,2025年的現在將持續努力達成一個又一個願景。

/

2025國鼎生醫論壇綜合討論-五位專家的獨到見解

專題演講過後,五位專家學者,龐一鳴、閻雲、楊泮池、張上淳、張鴻仁,也對未來的生醫發展有獨到見解與精闢解析:

台灣健保制度是社會安定的基石,量入為出的財務設計讓健保「不會倒」,但「好不好」才是關鍵。隨著「健康台灣」政策的推動,預防醫學正逐漸成為主軸,例如肺癌的早期篩檢成果證明,早期診斷與治療可有效控制成本與提升存活率。然而目前包括大腸癌等其他疾病的早期診斷仍面臨推廣困難,反映出台灣政策策略雖清晰,執行面仍需加強。

健保不僅是給付制度,其數據庫也是推動醫療創新的寶庫。若能結合AI、數據分析等技術,不僅可提升醫療品質,也能支持創新產品進入市場。國外如德國已針對AI診斷工具提供健保給付,為台灣提供借鏡。

產業發展方面,生技領域仍受法規嚴格與市場規模限制所苦,許多研發成果無法在台商轉應用。若能建立彈性法規、推動CDMO模式、強化產學轉譯,結合ICT優勢與醫療資源,台灣生技產業具備成為另一座「護國神山」的潛力。

總結來看,健保與產業並非對立,而是相輔相成。若能同時強化預防醫學與生技創新,健保將更具永續性,產業也能更具競爭力,共同邁向真正的「健康台灣」。

/

延伸閱讀